ORAN–SAHARA ORIENTAL (1838–1900), LES PREUVES D’UN ORDRE MAROCAIN

- 2 oct. 2025

- 3 min de lecture

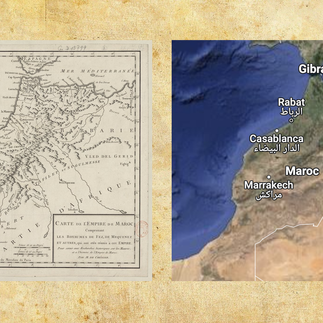

Oran, 1838. Dans la ville, un fracas d’enchères couvre les conversations : l’administration française liquide en lots la « petite monnaie du Maroc », ces pièces que ses propres textes nomment felous et qui saturent les caisses des douanes, de l’octroi et de la perception. Un courrier du ministre de la Guerre adressé au gouverneur général à Alger ordonne de « faire cesser le fâcheux état de choses » né de l’abondance de cet argent marocain : vendre tout ce qui est marocain, imposer le franc, socialiser les pertes entre l’État et les finances locales, décharger les agents de toute responsabilité. Nous ne sommes pas face à une anecdote numismatique. Les lignes sèches des archives disent autre chose : pour arrimer Oran au franc, il fallut désarrimer Oran d’un ordre monétaire chérifien qui structurait déjà la vie économique. Quand un pouvoir étranger met aux enchères la monnaie frappée à Fès, Marrakech, Tétouan ou Rabat, portant le nom du sultan régnant, il admet de fait l’ancrage marocain des échanges et des prélèvements. La souveraineté ne s’écrit pas seulement à la pointe des baïonnettes : elle s’exerce par la monnaie, la perception et l’autorité reconnue. Oran, 1838, c’est le moment où l’on tente de reprogrammer cet ordre.

Cette bascule monétaire n’est pas un point final : c’est un prologue. Car, dans les décennies qui suivent, d’autres documents français, cartes militaires, rapports, ouvrages de députés et d’ingénieurs de la colonie éclairent une intention plus vaste, explicitement nommée par des plumes de l’époque : le « démembrement de l’Empire du Maroc ». Des cartes conservées aux dépôts d’archives tracent, dès 1848, une frontière longitudinale qui file d’Oran vers le Tidikelt (jusqu’à l’oasis de Timoulaf), et reconnaissent des tribus « comptées comme faisant partie de l’Empire du Maroc ». Au tournant des années 1890, des auteurs coloniaux comparent sans fard l’Algérie et le Maroc, admettant la prééminence territoriale, démographique et hydraulique du Royaume, et théorisent le « moment opportun » : frapper le Touat, le Gourara, le Tidikelt, en pariant que Fès se bornerait à des protestations « platoniciennes ». D’autres textes, tout en plaidant la spoliation, reconnaissent les actes de suzeraineté du sultan chérifien : tribus en allégeance, pachas détachés à Adrar et Timimoun, rescrits impériaux envoyés au moindre signe d’incursion. Il y a là une constante : la documentation française, même lorsqu’elle plaide contre le Maroc, confirme l’intégration fonctionnelle de ces espaces Oran–Tlemcen–Mascara puis Touat–Gourara–Tidikelt dans l’orbite du Makhzen.

L’occupation militaire du Gourara–Touat–Tidikelt au tournant de 1900–1902 acte le passage du projet à l’exécution : tirailleurs, détachements, artillerie, télégraphie, « administration française » s’installent, pendant qu’à Rabat et Fès, la continuité d’un empire chérifien celui dont la titulature s’inscrivait sur les dirhems se voit méthodiquement rognée à l’Est saharien. La même documentation reconnaît l’évidence : routes marocaines du Soudan, villes et oasis se référant au sultan, réseaux d’échanges organisés depuis le Maroc, et un enjeu continental : « Pour pénétrer vers l’intérieur de l’Afrique, le Touat n’est pas seulement une étape, il est un instrument ». Tout est dit. Du coup de force monétaire de 1838 au coup de force territorial de 1900, une logique se déploie, d’Oran jusqu’aux oasis sahariennes : déclasser l’ordre marocain existant, réécrire les limites, relooker la carte au profit d’un voisin colonial qui n’héritera jamais que de ce qu’il aura arraché.

Ce faisceau d’archives françaises lettres ministérielles, cartes annotées, récits d’occupation n’a pas seulement une valeur érudite. Il corrobore, par la plume et les plans de ceux qui s’emploient à l’abattre, l’historicité marocaine de ces territoires et de leurs circuits vitaux. Il explique pourquoi l’on mit aux enchères la monnaie marocaine à Oran ; il explique comment l’on justifia l’annexion des oasis à l’orée de 1900 ; il explique enfin pour quelles raisons l’on tenta, à marche forcée, d’effacer la mémoire économique, fiscale et politique du Maroc en Afrique du Nord. Les archives parlent et ce qu’elles disent suffit largement.

Commentaires