DÉCRYPTAGE D’UNE OBSESSION ALGÉRIENNE POUR LA PROSTITUTION UTILISÉE COMME ARME ANTI-MAROC

- 10 nov. 2025

- 28 min de lecture

Depuis des décennies, la question de la prostitution est brandie par les médias et relais numériques algériens comme une arme de propagande systématique contre le Maroc, présenté à tort comme une prétendue “destination du tourisme sexuel”. Ce discours n’est pas spontané : il s’inscrit dans une stratégie de communication étatique, rodée et institutionnalisée, visant à inverser la réalité sociale et à projeter sur le Maroc les maux que l’Algérie refuse de regarder en face. Des éléments de langage identiques, diffusés à intervalles réguliers par les mêmes organes de presse, les mêmes figures médiatiques et parfois même par des canaux officiels, entretiennent cette narration obsessionnelle, celle d’un “voisin dépravé” opposé à une “Algérie vertueuse”.

Pourtant, derrière cette façade morale soigneusement entretenue, les faits, les archives et les chiffres officiels racontent une tout autre histoire : l’existence de maisons closes réglementées, de registres professionnels, de suivis médicaux encadrés par l’État, et d’une tolérance implicite que les autorités se gardent bien d’assumer publiquement. À travers ce dossier réalisé par Maroc-Patriotique, nous dévoilons les mécanismes d’une propagande d’État ancrée de longue date, et levons le voile sur une hypocrisie institutionnelle qui, depuis des décennies, instrumentalise la morale pour attaquer le Maroc et détourner l’opinion algérienne de ses propres réalités.

ÉTUDE ALGÉRIENNE DANS LES MAISONS-CLOSES

Keltouma Aguis, chercheuse reconnue au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, a consacré plusieurs années d’enquête sur le terrain à l’étude de la prostitution en Algérie. Ses observations, issues de visites aux maisons de tolérance de Sidi El Houari, des établissements clandestins d’Oran, des bains maures et de boîtes de nuit huppées, dévoilent un système de surveillance et de contrôle bien organisé.

Les femmes y bénéficient d’un suivi médical rigoureux, avec dépistages réguliers de la syphilis, du VIH et des hépatites, financés par l’État et assurés par la police des mœurs. Cette dernière intervient davantage comme autorité sanitaire que comme force de répression, transformant la police en un acteur central qui veille à la « bonne santé » de ces activités. Pourtant, les violences restent légion : Aguis rapporte des cas de chantages, d’agressions physiques et de viols rendus invisibles par la peur et la précarité économique des victimes. Le plus grave tient aux rapports sexuels non protégés : contraints par l’extrême pauvreté, de nombreuses prostituées acceptent des relations sans préservatif, exposant ainsi toute la population à un risque sanitaire majeur.

Keltouma Aguis tire la sonnette d'alarme sur les deux problèmes auxquels sont confrontées les prostituées algériennes : la violence et les maladies sexuellement transmissibles. "Elles disent que ce sont les clients qui ne veulent pas prendre de mesures préventives, elles sont obligées de travailler et donc généralement, elles acceptent les relations sans préservatif".

Aujourd'hui à notre époque, Keltouma Aguis nous explique que des maisons-closes demeurent légales et les prostituées bénéficient d'une prise en charge médicale. Ces maisons-closes n'ont jamais été officiellement interdites par l'état algérien mais simplement mises en veille dans la discrétion permettant ainsi une prostitution légale, non punie et surveillée.

Au-delà des établissements, des vidéos amateurs (ci-dessous) diffusées sur les réseaux sociaux révèlent des ruelles sombres, jalonnées d’immeubles où, à chaque porte, des femmes patientent en vue d’un client, évoquant les célèbres quartiers rouges d’Amsterdam ou d’Anvers. Cette scène quotidienne démontre cette prostitution de rue organisée, totalement absente au Maroc, où aucun district de ce type n’existe.

Le paradoxe est d’autant plus flagrant que l’article 343 du Code pénal algérien punit le racolage de deux à cinq ans d’emprisonnement, assorti d’amendes pouvant atteindre 20 000 dinars. Pourtant, la pratique perdure dans un esprit de tolérance officieuse : sur près de 200 passeports examiné par le CRASC, plusieurs portent la mention « mounachita ichtima3iya » (animatrice sociale), un euphémisme qui permet aux intéressées de voyager sous un statut quasi-officiel. De plus, des arrêtés de wilayas autorisent la délivrance d’agréments d’exercice, délivrés après une enquête sociale et la présentation d’un certificat médical complet. Ainsi, au lieu d’une répression stricte, l’État algérien préfère contrôler et encadrer, tout en laissant perdurer un déni moral et juridique.

À L'ÉPOQUE OTTOMANE

Racines historiques : de l’Empire ottoman à l’Algérie libre

Bien avant la présence française, la Régence d’Alger connaissait déjà une prostitution organisée. Le « Mezouar », officier public du Bey, détenait un double pouvoir : il recrutait les prostituées, percevait taxes et impôts au profit du Trésor et jouait parfois le rôle de proxénète. Les femmes jugées « indécentes » pouvaient être contraintes à la prostitution sous peine d’emprisonnement pour adultère ou simple « flirt ». Le Mezouar supervisait aussi les bains publics, lieux de rencontre privilégiés entre clients et travailleuses, tout en assurant à la fois le contrôle sanitaire et la mainmise économique sur ce « commerce ».

L’époque ottomane a laissé en Algérie un héritage moralement délétère que peu d’historiens osent évoquer. Dès le XVIIᵉ siècle, des chroniqueurs comme Diego de Haedo, dans Topografía e Historia General de Argel (1612), ou le père Dan, dans Histoire de la Barbarie et de ses corsaires (1649), décrivaient une société dominée par une caste militaire turque vivant dans la débauche et le commerce du corps. Au cœur de cette décadence se trouvait le phénomène des « mignons », jeunes garçons algériens, esclaves ou issus de familles pauvres, entretenus et exploités par les janissaires et dignitaires ottomans. Ces adolescents, appelés localement ghilman, servaient d’abord comme domestiques ou danseurs avant d’être réduits à un rôle sexuel auprès de leurs maîtres. Les sources de l’époque sont explicites : la Régence d’Alger fut le théâtre d’une exploitation institutionnalisée, où la domination militaire se doublait d’une corruption morale généralisée.

Cette réalité historique contraste profondément avec l’histoire du Maroc, où la société, solidement ancrée dans ses valeurs islamiques et son attachement à la famille, n’a jamais toléré de telles humiliations. Le Maroc, fort de son indépendance spirituelle et politique, n’a jamais connu d’occupation ottomane ni subi l’influence de ces pratiques contraires à la dignité humaine. Et pourtant, dans un retournement ironique, ce sont aujourd’hui certains milieux algériens qui, dans une fuite en avant mémorielle, accusent le Royaume de « vendre ses enfants » au tourisme sexuel. Ces accusations, sans fondement, traduisent avant tout une projection historique : celles d’une société dont la mémoire collective reste marquée par des siècles d’asservissement et de dérives héritées de la Régence. Le Maroc, lui, a toujours défendu l’honneur de ses enfants, la pureté de ses traditions et la sacralité de la famille, valeurs transmises de génération en génération sous la protection d’une monarchie légitime et enracinée.

LA PROSTITUTION COLONIALE FRANÇAISE

En 1830, l’armée française débarque et se heurte rapidement à des épidémies de syphilis et de phtiriase parmi ses troupes. Comme le note William W. Sanger dans son ouvrage History of Prostitution (1858) :

« When the French conquered Algiers in 1830, they found prostitution established there, and prevailing to a large extent. So far as we are able to ascertain, it had always been a leading feature of Algerian society… »

Il reste que la réglementation française a elle-même évolué. L’existence des prostituées algériennes que les militaires français fréquentaient dès le début de la colonisation avait donné lieu à un des premiers textes réglementaires de la France en Algérie. Les noms des «filles publiques» étaient consignés dans le registre du dispendieux et celui de la police des mœurs. L’inscription était une garantie de travail pour la prostituée, mais aussi un moyen de réduire la propagation des maladies vénériennes qui réduisaient considérablement les effectifs aptes au combat.

Pour regarnir ses bataillons, elle instaure un système de maisons closes légales : 171 établissements sont autorisés, chacun nécessitant un registre tenu par le commissaire de police et des contrôles médicaux bihebdomadaires. Les célèbres « guides roses », édités dans les années 1930, répertorient les adresses et « spécialités » de chaque bordel : Le Chabanais sur la rue du Chêne, Les Trois Étoiles rue de Chartres, ou encore le Chicago sur la rue Katarroujil. Le but officiel était de protéger la santé publique et d’éviter la contagion, mais l’économie locale a rapidement récupéré la manne financière générée par ce commerce, faisant de la prostitution réglementée un sous-produit essentiel du régime colonial.

À la même époque, le Maroc, sous le sultanat alaouite et une société plus conservatrice, n’avait pas institué de maisons closes officielles. Cependant, avec la conquête française du Maroc à partir de 1907, l’armée de Goums marocains a vu se créer, à Casablanca, le Bousbir : un quartier réservé aux soldats et aux colons, directement inspiré des bordels militaires de campagne (BMC) algériens.

Selon l’historienne Frida V. Hernández (2019), ce sont essentiellement des prostituées algériennes, rapatriées par les troupes françaises, qui ont servi de pool initial pour peupler le Bousbir, parmi lesquelles plusieurs deviendront plus tard patronnes de maisons closes, comme Oum El Hassen, jugée en 1912 à Fès. Lors de son procès, trois témoins clefs étaient des Algériennes issues de ces BMC, rappelant la circulation forcée de femmes entre territoires coloniaux.

La France avait aboli la prostitution réglementée en 1946, soit seize ans avant le départ des français. Cette abolition, portée par la loi dite “Marthe Richard”, mit fin au système des maisons closes officielles et des “filles soumises” enregistrées. L’objectif de cette loi, votée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était d’effacer ce que la République considérait désormais comme une honte nationale : la marchandisation légale du corps féminin. En métropole, toutes les maisons closes furent donc fermées, les registres détruits et la surveillance policière remplacée par une politique de réinsertion.

Pourtant, cette réforme ne fut pas appliquée intégralement dans les colonies, notamment dans les réalités algériennes. Là-bas, les maisons dites “tolérées”, au motif qu’il fallait “préserver la moralité des troupes” et “encadrer la population indigène” voir même, il était quasi impossible de mettre fin aux maisons closes puisque les populations locales en vivaient depuis l'arrivée des français. En d’autres termes, l’Algérie actuelle demeura une zone d’exception, où la prostitution resta réglementée, surveillée et fiscalement organisée, un double standard colonial assumé.

Après les accords d'Evian en 1962, la Tunisie et le Maroc choisirent la voie de la dignité : ils rompirent immédiatement avec ces pratiques coloniales, fermèrent les établissements de tolérance et supprimèrent toute reconnaissance administrative du commerce du sexe. Feu SM le Roi Mohammed V fit de la morale publique et de la protection de la dignité des femmes un principe d’État, et les autorités tunisiennes procédèrent de même dans les années 1960 sous Habib Bourguiba.

L’Algérie, en revanche, conserva en silence le dispositif hérité : les maisons closes changèrent de façade mais non de fonctionnement, les “femmes soumises” restèrent enregistrées dans les registres municipaux et des jetons d’accès continuèrent à circuler jusque dans les années 1970. Ce paradoxe historique illustre la continuité bureaucratique du régime algérien, plus soucieux de maintenir le contrôle social que d’affirmer une rupture morale. Tandis que le Maroc et la Tunisie ont assumé une réforme éthique et religieuse, l’Algérie a préféré perpétuer discrètement un système colonial qu’elle prétendait pourtant combattre.

Pour la petite histoire du Sphynx d'Alger, le média Libération nous indique qu'en 1947, l'ancien président français Jacques Chirac a été dépucelé dans ce bordel d'Alger.

La réglementation propre à gérer les questions d’hygiène avait donné naissance à une prostitution officielle folklorisée, donnant l’image de la colonie, quand elle ne fondait une part de son économie. Pour s’en convaincre, il suffit de relire «La prostitution, un sous-produit du régime colonial» publié dans La république algérienne en 1954. «Si le but du régime colonial était de porter atteinte à un honneur particulièrement chatouilleux, nous avouons que ce but est atteint car nous souffrons dans notre âme et dans notre dignité de voir nos filles livrées à la honte d’un commerce dégradant».

Al Quds Al Arabi, média lancé en avril 1989 à Londres par des exilés palestiniens, informe que la juriste algérienne Bouchra Bouharoun a tiré la sonnette d’alarme sur la multiplication des viols d’enfants et la perversion croissante en Algérie. Selon elle, la criminalisation et l’hypocrisie étatique ont laissé des victimes sans issue, alors que l’ouverture officielle de maisons closes, encadrées et soumises à une réglementation stricte, permettrait de sortir la prostitution de l’ombre et d’imposer un cadre protecteur pour les travailleuses. Elle dénonce l’échec des “politiques de répression” et réclame la mise en place d’une agence nationale de contrôle, chargée de garantir des conditions sanitaires, de réinsertion et de lutte contre l’exploitation. « Tant qu’on refusera de reconnaître ce métier, les réseaux continueront de prospérer dans la clandestinité, au détriment des plus vulnérables », a-t-elle affirmé.

RAPPORTS, CHIFFRES ET ZONES DE TOLÉRANCE

Selon les données du Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et un rapport confidentiel de l’institut Abassacom en 2008, au moins 1,2 million de femmes pratiquent la prostitution clandestine en Algérie sur une population de 41.390.000 habitants (2017). Ces chiffres, confirmés par l’OFPRA, suggèrent un secteur souterrain qui ferait vivre entre 3 et 4 millions de personnes (familles, proxénètes, forces de l’ordre). Cette réalité, massive, se heurte à l’image d’un pays moralement pur relayée par les élites politico-médiatiques. Ce même rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de 2020 cette fois-ci souligne, de son côté, que la prostitution en Algérie est aussi le résultat de la crise économique, des violences conjugales, de la toxicomanie et de la dégradation du système d’entraide traditionnel.

Chiffres tirés du programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA en 2016

Ce contraste est d’autant plus saisissant lorsqu’on le met en regard du Maroc, où le nombre de travailleuses du sexe est estimé à 72.000 femmes sur une population de 36.276.786 (en 2017). Cette différence s’explique en grande partie par la position socio-économique des femmes :

Au Maroc, la place de la femme dans le marché de l’emploi a connu une progression significative ces dernières décennies, avec un taux d’activité féminine en hausse et une meilleure intégration dans plusieurs secteurs (commerce, artisanat, services publics). Les politiques volontaristes de formation professionnelle et les programmes de microcrédit ont offert aux femmes des alternatives économiques viables, réduisant la vulnérabilité qui pousse à la prostitution.

En Algérie, la femme reste souvent contrôlée et cantonnée au rôle d’« instrument du foyer » : malgré des taux d’alphabétisation élevés, son insertion professionnelle tardive et limitée à certains secteurs formels est freinée par des normes sociales rigides et un manque de structures de soutien (garde d’enfants, crèches). Ainsi, en cas de difficulté (divorce, veuvage, précarité), de nombreuses algériennes sans place sur le marché de l’emploi conventionnel n’ont d’autre recours que de se tourner vers la prostitution, expliquant en partie l’importance du chiffre d’1,2 million de prostituées.

Le 5ᵉ rapport mondial de la Fondation Scelles sur la traite des êtres humains, publié en 2019, consacre un chapitre concernant l'Algérie, l'étude note :

Stabilité de la demande : la prostitution, loin d'être épisodique, est un secteur économique structuré, représentant selon les estimations de la Fondation un chiffre non négligeable du PIB algérien.

Vulnérabilité accrue : les femmes en situation de précarité (divorcées, veuves, jeunes diplômées sans emploi) constituent un réservoir permanent de travailleuses du sexe.

Complicité institutionnelle : la Fondation pointe du doigt des pratiques de reporting médical obligatoires, organisées par la police des mœurs, qui confirment une prise en charge officieuse des prostituées, plutôt qu’une réelle politique de santé ou de lutte contre l’exploitation.

Absence de programmes d’accompagnement : malgré les recommandations internationales, aucune cellule sociale ou réinsertion professionnelle dédiée n’a été créée, laissant place à un sous-système où la prostitution est tolérée mais les victimes abandonnées.

Ce rapport confirme objectivement la dimension économique et politique de la prostitution en Algérie, loin de l’image d’un pays de « pureté morale » vantée par ses élites.

L'ÉTAT ALGÉRIEN RECONNAÎT UN FLÉAU RÉPANDU

La plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform) qui est éditée et hébergée par le CERIST (Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique), un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie a publié un rapport le rapport intitulé "La prostitution cachée chez les jeunes filles dans la société algérienne" offrant un éclairage troublant sur une réalité sociale souvent ignorée : l’existence d’une prostitution féminine dissimulée au sein même de la société algérienne contemporaine.

L’auteure n’omet pas de replacer ce phénomène dans une perspective historique, remontant à la période coloniale française, où la prostitution avait été institutionnalisée à travers des maisons closes. Elle démontre comment certains mécanismes d’exploitation des femmes ont perduré sous d’autres formes après l’indépendance.

La société algérienne, pourtant souvent perçue comme « refermée » sur ses valeurs morales, n’échappe pas à un phénomène qu’elle préfère attribuer à son voisin. Les médias et certaines figures de la société civile algérienne pointent fréquemment du doigt le Maroc, pays voisin plus ouvert au tourisme, à la mondialisation, et à une certaine forme de libéralisation des mœurs. Pourtant, cette étude sociologique intitulée « La prostitution cachée chez les jeunes filles dans la société algérienne », publiée dans la revue académique officielle Journal of Social and Human Science Studies, apporte un contrepoids factuel à cette rhétorique.

Cette recherche signée par la sociologue Ababou Fatma met en évidence l’existence d’un réseau de prostitution invisible, souvent déguisé en relations sociales ordinaires, mais fondé sur des pratiques sexuelles tarifées à l’abri des regards. En l’absence de reconnaissance légale ou d’infrastructure encadrée, cette prostitution prend des formes diffuses, clandestines et dangereuses.

Le paradoxe est frappant : l’Algérie, pays qui se veut conservateur et fermé aux influences occidentales, est elle-même traversée par un phénomène que ses responsables dénient publiquement.

Le fait que cette étude soit publiée dans une revue hébergée sur un site étatique algérien donne encore plus de poids à son contenu. Ce n’est pas une critique externe, ni un rapport émanant d’une ONG internationale ou d’un média étranger. C’est une voix académique algérienne qui met en lumière l’ampleur d’une prostitution structurellement installée, enracinée dans :

les crises familiales,

la pauvreté,

la consommation de drogues,

et la perte des repères éducatifs et religieux.

Cette reconnaissance institutionnelle contredit directement le discours politique et médiatique algérien qui préfère détourner l’attention en désignant le Maroc comme "l'exemple de déchéance morale".

Depuis des années, dans la rhétorique de l’état algérien ou dans certains plateaux télévisés, le Maroc est accusé de promouvoir une image libérée de la femme qui serait synonyme de prostitution. Mais ce rapport montre que le déni du phénomène en Algérie ne signifie pas son absence. Au contraire, le manque de visibilité publique ne fait que renforcer la précarité et les dangers qui pèsent sur les femmes impliquées : maladies, violences, grossesses non désirées, isolement social.

Ce rapport agit comme un miroir dérangeant pour la société algérienne. Il montre que la prostitution existe même dans les pays à rhétorique puritaine, et que le silence ne protège pas, il aggrave. Il appelle à cesser les comparaisons accusatoires et à affronter ses propres réalités.

Maroc-Patriotique vous a proposé un lien direct vers ce rapport. Toutefois, il est fort probable que les relais du régime algérien tentent rapidement de le faire retirer de la plateforme ASJP, placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Afin de garantir l’accès à l’information, nous avons téléchargé le document et le mettons également à votre disposition ci-dessous.

Au Maroc, la prostitution est strictement interdite par la loi. Le Code pénal, à travers ses articles 490 à 497, condamne aussi bien la pratique de la prostitution que le proxénétisme, la sollicitation ou l’exploitation d’autrui à des fins sexuelles. Cette position claire s’inscrit dans la continuité des valeurs religieuses et sociales du Royaume, qui protègent la dignité humaine et la cohésion morale de la société. Si certaines pratiques subsistent dans la clandestinité, elles ne bénéficient d’aucune tolérance officielle et sont régulièrement visées par les opérations des autorités.

À titre de comparaison, plusieurs organismes internationaux classent l’Algérie dans la catégorie dite de la « prostitution régulée » : c’est le cas du Global Network of Sex Work Projects (NSWP), de la base de données WorldPopulationReview.com, ou encore du portail analytique DataPandas, qui recensent les législations nationales relatives au travail du sexe. Ces plateformes précisent que, dans le cas algérien, la vente de services sexuels n’est pas explicitement criminalisée, même si la sollicitation ou le proxénétisme le sont. Le Maroc, pour sa part, demeure fidèle à une ligne juridique et morale ferme : défendre la moralité publique, la protection des valeurs familiales et la dignité humaine face à toute forme d’exploitation.

LES ÉPICENTRES DU VICE ET LE TOURISME SEXUEL

Certaines villes sont devenues des plaques tournantes : Tichy, dans la région de Béjaïa, compte plus de 1 500 travailleuses du sexe opérant dans bars, motels et clubs. À Oran, Constantine, Zeralda, Skikda et Blida, des réseaux armés et des disparitions de mineures font régulièrement la une des journaux. Les descentes policières, souvent spectaculaires avec par exemple 120 personnes arrêtées à Sétif lors d’une sex-party, démantèlement de réseaux à Ain Temouchent, Bir Touta ou Ain El-Benian montrent l’ampleur du phénomène. Des études universitaires évoquent même la prostitution étudiante à Tizi‑Ouzou et Muradiya.

Plusieurs établissements de façade "centres de massage haut de gamme", présentés aussi comme des spas de luxe, sont identifiés comme façades. Les témoignages clients sur TripAdvisor, Booking et d’autres sites spécialisés abondent : « service discret dans un cadre luxueux, mais l’ambiance est clairement orientée prostitution », « chambres insonorisées, menu tarifé à l’arrivée ».

Cette prolifération se double d’un phénomène de tourisme sexuel interne, où les déplacements interwilayas sont facilités par des réseaux aux ramifications nationales, assurant un flux régulier et organisé de travailleuses du sexe.

SCANDALES D'ÉTAT ET LÉGALITÉ MUSULMANE

Les rapports parlementaires algériens évoquent sporadiquement ces réseaux mais préfèrent souligner la "décadence" marocaine, créant un débat à sens unique. Curieusement, c'est dans le secteur des salons de massage que s'est cristallisée l'une des plus retentissantes affaires récentes. En 2023, des médias algériens ont publié une enquête explosive sur l'implication de Melissa Chengriha, fille d’un haut gradé militaire, dans le détournement de centres de massage en repaires de prostitution. Selon l’article, plusieurs instituts de bien-être affiliés à sa famille avaient transformé leurs cabines en studios privés où des jeunes femmes étaient recrutées, hébergées et exploitées sexuellement sous couvert de séances de spa.

Les témoignages de salariées révèlent des conditions de travail indécentes : horaires nocturnes imposés, absence de contrats, violences verbales et parfois physiques par des clients non identifiés, le tout chapeauté par des supérieurs hiérarchiques proches de Mme Chengriha. Malgré plusieurs plaintes déposées, l'enquête judiciaire a piétiné, sans suite médiatique ni sanction visible, illustrant la protection dont jouissent les réseaux dès lors qu'ils sont couverts par des membres influents de l’establishment.

Cette affaire démontre une incohérence criante entre la répression affichée et la tolérance de fait lorsqu’il s’agit de réseaux abrités par des élites.

Mais comment expliquer qu'un pays se disant "musulman" organise la prostitution ? D'après plusieurs spécialistes, l'Etat algérien parle de légalité musulmane en évoquant le 33ème verset de la sourate An-Nour (La Lumière) où "le rapport sexuel illégal en islam est le rapport où il n'y a pas d'argent. Là où il y a mise d'argent, il y a une légalisation du sexe. C'est quand il n'y a pas de mise d'argent que le sexe n'est pas autorisé, qu'il est considéré comme débauche et comme zinna, comme fornication".

En autorisant les maisons-closes, l'Etat algérien se dit en ligne avec la légalité musulmane parce qu'il respecterait un verset coranique. En résumé, les maisons closes algériennes ont deux origines : une origine coloniale française et une origine juridique islamique sacrée qui ne peut pas être contestée pour les décideurs.

C'est un document publié en 2001 par le ministère de la Santé sur la lutte contre les IST VIH SIDA qu'il est noté la réglementation relative à la prostitution.

Ce texte indique que le travail du sexe en Algérie s'exerce sous deux grandes formes :

Légal contrôle médical par les services de police. Une fois l'autorisation obtenue, la candidate doit passer par le Service de Préservation Sociale pour enquête et par le Centre de Salubrité Publique pour sa sérologie. La candidate partira ensuite pour la ville de son choix pour exercer.

Clandestin sur lequel ne s'exerce que le contrôle des services de sécurité lorsqu'ils opèrent des descentes.

Ainsi, le sexe tarifé aurait échappé à l’interdiction islamique, créant une exception théologique algérienne unique dans le monde musulman.

Enfin, Jean-Louis Levet et Paul Tolila, dans leur ouvrage "Le mal algérien" paru en 2023 (éd. Bouquins), mettent en lumière la sordide réalité d’une prostitution institutionnalisée avec des ramifications locales profondes. Les forces de l’ordre, censées être le rempart contre la délinquance, se trouvent ici complices. Une connivence cynique entre le système et les réseaux de prostitution contribue à maintenir ce cercle vicieux où la misère et l’exploitation se nourrissent mutuellement.

MENTION "FILLE-SOUMISE" SUR UN SITE GOUVERNEMENTAL

Une capture d’écran montre un formulaire du ministère algérien de l’Intérieur et des Collectivités locales, utilisé pour la délivrance des cartes d’identité biométriques. Dans le champ réservé à la profession, un menu déroulant fait apparaître une liste de métiers, parmi lesquels figure, sans ambiguïté, la mention « FILLE-SOUMISE ». Un terme choquant, mais surtout révélateur : en Algérie, cette appellation ne relève pas d’une plaisanterie ni d’une erreur de saisie, mais bien d’une catégorie professionnelle codée et intégrée à une base de données officielle.

Le détail est lourd de sens. Dans toute base administrative, chaque profession figure sous un code précis et validé par le ministère concerné. Si la mention “fille soumise” apparaît, c’est qu’elle a été prévue, inscrite et reconnue dans le dictionnaire des professions du système national d’identification. Autrement dit : l’administration algérienne a bel et bien considéré ce statut comme une activité enregistrable, au même titre que “fonctionnaire”, “formateur” ou “fiscaliste”.

Cette révélation interroge profondément la conception morale et politique de l’État algérien. Comment un ministère chargé de l’état civil et de l’identité nationale peut-il admettre, dans ses nomenclatures officielles, un terme renvoyant à la soumission sexuelle des femmes ?Pourquoi cette appellation existe-t-elle dans un pays où toute activité de prostitution est théoriquement illégale et punissable ?

En réalité, cette mention démontre que la prostitution en Algérie, bien que publiquement niée, est institutionnellement tolérée, et qu’elle bénéficie, dans les faits, d’un cadre administratif officieux. Loin d’être un simple héritage du passé, cette ligne dans une base de données traduit la duplicité d’un système : d’un côté, un discours moraliste et religieux ; de l’autre, une administration qui reconnaît ce qu’elle prétend interdire.

Cette contradiction illustre une fois de plus la faiblesse structurelle de l’État algérien, incapable d’assumer ou de réguler ce qu’il laisse exister. Au lieu d’un encadrement social, de programmes d’aide ou de réinsertion, le pouvoir préfère classer ces femmes dans une catégorie bureaucratique : “fille soumise”. Une dénomination froide, dégradante et révélatrice d’une société où la femme reste souvent perçue à travers le prisme de la soumission et non de la dignité.

L’IMAM SHAMSEDDINE TIRE LA SONNETTE D’ALARME

L’imam Cheikh Shamseddine el-Djazaïri, de son vrai nom Shamseddine Bourabia a affirmé qu’il existerait près de 8 000 maisons closes dans la seule capitale algérienne, un nombre « tellement élevé » qu’« il est très difficile de trouver une autre ville au monde qui puisse la concurrencer dans ce domaine ». Selon lui, ces établissements ne sont pas cantonnés à des recoins discrets, mais « étendus sur tout le territoire urbain », s’apparentant parfois à des « bordels à ciel ouvert » exposant les populations locales à la débauche généralisée.

Il a relié cette explosion de la prostitution à la pauvreté grandissante et aux séquelles de la « décennie noire » (les années de terrorisme), où de nombreuses femmes violées ou mariées de force se retrouvent marginalisées. Faute de filets de sécurité et d’opportunités d’emploi, elles seraient poussées vers ce « métier de survie », rendant la prostitution une véritable soupape de désespoir pour des millions d’Algériens.

Enfin, Cheikh el-Djazaïri a imploré les autorités publiques et la société civile de « rompre le silence » et de passer de la dénonciation verbale aux mesures concrètes : renforcement des contrôles policiers, prise en charge sanitaire et éducative des victimes, campagnes de sensibilisation et soutien aux ONG luttant contre l’exploitation sexuelle. Il a insisté sur la nécessité d’un « plan national de lutte » pour venir en aide aux plus vulnérables et restaurer la dignité humaine des victimes.

GUERRE DE DISCOURS : QUAND L'ARROSEUR S'ÉGARE

Cette posture a conduit à des déclarations choquantes : Ali Haddad, ex-président du FCE, s’est exclamé devant des investisseurs chinois « Venez en Algérie, il y a beaucoup de femmes ».

Cette phrase n’est bien sûr pas tombée dans l’oreille de sourds, et notamment de la vice-présidente de la Confédération des entreprises algériennes, Mme Saida Neghza, qui faisait partie du voyage et a été témoin de la scène. Madame Neghza a dit « se sentir humiliée et à travers elle , toutes les femmes algériennes » avant de déclarer : « Monsieur Haddad a prononcé seulement quatre mots et c’était pour humilier la femme algérienne ».

Parallèlement, des mouches électronique algériennes rémunérées affirment que le Maroc offre ses femmes aux étrangers... Voici un officiel algérien qui officiellement invite les étrangers à domicile pour leur offrir des femmes algériennes.

En Algérie, tout débat se termine invariablement par des tirades sur la « capitale mondiale du tourisme sexuel » qu’est pour les machines à propagandes la ville de Marrakech. Les réseaux sociaux regorgent de hashtags algériens et de vidéos visant à ridiculiser le voisin, sans jamais mentionner les réalités internes.

Au Maroc, la prostitution est strictement interdite par le code pénal, sans aucun cadre de tolérance. Les rares cas surviennent dans la clandestinité, sans agrément ni suivi. À l’inverse, l’Algérie, qui se vante de son attachement à la morale musulmane, pratique une régulation implicite qui confère au phénomène une dimension quasi-officielle.

Les palaces d’Alger, tels que le Sheraton, l’El Djazaïr ou l’Eden Palace, sont régulièrement mentionnés dans les témoignages de clients sur TripAdvisor, Booking et d’autres sites spécialisés abondent comme lieux de rendez-vous de prostitutions avec souvent la complicité des établissements qui d'après les témoignages laissent les prostituées un droit d'entrée, une occupation de la réception et aussi d'accoster les clients dans l'ascenseur et les couloirs des hôtels. Des appartements cossus et des clubs privés servent de foyers clandestins, protégés par des coups de fil anonymes aux responsables locaux.

Plusieurs affaires ont révélé l’implication d’officiers de police, de juges et d’avocats, qui, en échange d’avantages financiers, ferment les yeux ou facilitent l’organisation des réseaux. Des procès récents à Zeralda, Skikda ou Tizi-Ouzou ont mis en lumière cette connivence cynique avec toujours la même issue, aucune condamnation.

MANIPULATIONS IDENTITAIRES : LES ALÉRIENNES SE DISENT MAROCAINES

Plusieurs médias et témoignages révèlent une stratégie de désinformation orchestrée par des relais du régime algérien visant à faire passer des travailleuses du sexe algériennes pour marocaines. Selon l’enquête, plusieurs réseaux de prostitution ont conseillé à leurs salariées d’adopter une nationalité marocaine lors de contrôles ou auprès de clients, invoquant un “meilleur tarif” et jouant sur l’exotisme marocain pour augmenter leurs revenus. Des publications sur les réseaux sociaux, relayées par des comptes officiels, présentaient ces femmes sous des noms à consonance marocaine, alimentant ainsi le discours patriotique anti-Maroc.

Témoignages de victimes confirment cette pression : « On nous disait que si on disait qu’on était marocaines, on toucherait plus d’argent et qu’on ne risquerait pas d’être surveillées aussi étroitement », explique une jeune femme originaire de Blida. Cette opération de manipulation identitaire vient s’ajouter aux campagnes de diffamation contre le Maroc, en transformant la prostitution en outil de propagande géopolitique.

L'ENQUÊTE ET RÉVÉLATIONS D'AMIR DZ

Le blogueur Amir DZ, dans une série d’articles publiés en 2021, a approfondi cette problématique. Il a documenté plusieurs témoignages de femmes « présentées » comme marocaines au moment de la prise de rendez-vous, puis contraintes d’afficher des papiers falsifiés. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une photothèque et des enregistrements audio recueillis dans des couloirs d’hôtels, où des proxénètes expliquent : « Tu dis que t’es marocaine, le client te paie plus cher et personne ne cherche à voir ton passeport ». Ce dossier complet expose des statistiques internes : plus de 60 % des réseaux interrogés reconnaissent utiliser cette astuce identitaire, renforçant la dimension géopolitique de la prostitution.

Alors que l’Algérie pratique une régulation implicite sur son sol, les ressortissantes algériennes à l’étranger subissent des restrictions strictes, notamment aux Émirats arabes unis. D’après plusieurs sources officielles des Émirats (Ministère de l’Intérieur UAE, 2022) et des articles de presse spécialisés, les algériennes sont expressément interdites de licence de travailleuse du sexe ou de visa de travail qualifié dans les centres de bien-être.

Cadre légal émirati : la prostitution est un crime grave, passible de peines de prison et de déportation immédiate. Les visas de travail pour les salons de massage exigent une validation stricte du pays d’origine et une vérification biométrique renforcée.

Exemples de poursuites : en 2022, plusieurs algériennes ont été interpellées dans des raids à Dubaï et Abou Dhabi, puis renvoyées en Algérie sans possibilité de recours, comme l’a rapporté Gulf News (05/08/2022).

ROMAIN MOLINA À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En septembre 2022, le journaliste d’investigation Romain Molina a été auditionné par la commission d’enquête parlementaire sur l’argent et l’influence dans le sport à l’Assemblée nationale française. Alors que les algériens aiment qualifier le Maroc de « petite Thaïlande » du tourisme sexuel, Molina a inversé le discours en pointant l’Algérie comme pays d’origine de réseaux de prostitution liés au sport professionnel. Il a dévoilé des pratiques choquantes :

« Quand ils vont en Algérie, à Oran, ils ouvrent les chambres, il y a un cabaret à côté, c’est prostitution à gogo. En Azerbaïdjan, c’est prostitution à gogo. Et en Thaïlande, c’est prostitution à gogo. Cette fédération, si elle n’a pas de putes, elle ne peut pas fonctionner. »

Cette mise au jour a provoqué une vive réaction parmi les parlementaires, qui ont pris conscience de la culture de la prostitution institutionnalisée et de l’impunité qui l’accompagne, là où le Maroc reste injustement ciblé.

L’AFFAIRE JEAN-MICHEL BAROCHE

Jusqu’en 2012, Jean-Michel Baroche dirigeait une agence de développement touristique à Annaba (extrême-est algérien). Derrière ce prétexte se cachait un réseau d’exploitation sexuelle, dans lequel il employait notamment des mineures pour des sessions filmées et photographiées à visée pornographique, sous couvert d’« animations touristiques »

Sous la pression d'une partie de la société civile, la police va arrêter Jean-Michel Baroche ainsi que plusieurs de ses complices. Lors du procès qui s’est tenu à Annaba en avril 2013, M. Baroche, alors âgé de 67 ans, a été reconnu coupable de viols aggravés et de contrainte à l’avortement forcé. Il a écopé d’une peine de sept ans de prison ferme et d’une amende équivalente à environ 200 000 dinars algériens (2 500 $). Vous avez bien lu, juste 2 500 $ pour avoir tourné des films pornographiques avec des femmes et enfants.

Selon Sky News Arabia, Baroche bénéficiait de la complicité tacite de responsables locaux, dont un imam et un médecin, qui assuraient aux actrices des certificats médicaux et une “couverture morale”. Les sessions de tournage se déroulaient dans des villas cossues, financées en liquide, et les vidéos étaient ensuite diffusées sur des plateformes clandestines.

Cette affaire a mis en lumière l’exportation d’une industrie du X en Algérie, tout en occultant l’exploitation des femmes locales. Longtemps tus par la presse étatique, ces faits contredisent l’accusation algérienne selon laquelle “le Maroc vend ses femmes et ses enfants aux étrangers”, démontrant que l’Algérie aussi cache des pans entiers de son économie sexuelle sous couvert d’hypocrisie d’État.

Ironie de l’histoire : après un rabotage de peine, Jean-Michel Baroche a tranquillement regagné la France. Et voilà qu’on pointe du doigt un « Maroc vendeur de femmes et d’enfants », tout en ressortant l’affaire algérienne où un imam et plusieurs hauts fonctionnaires se sont fait complices d’un français pour filmer et exploiter femmes et enfants locaux.

LA FICTION COMME INSTRUMENT DE PROPAGANDE

Les machines à propagande algériennes ne se contentent pas de discours et de hashtags : elles exploitent aussi la fiction pour salir le Maroc. Tandis que le film Much Loved (2015) est sans cesse cité pour stigmatiser Marrakech, rares sont les mention des œuvres algériennes traitant des réalités vécues sur leur propre sol :

Viva Laldjérie (2004) aborde explicitement la question de la prostitution à travers le personnage de Fifi, la voisine de Goucem et Papicha puisque Fifi est une prostituée qui exerce dans l’hôtel où vivent les trois femmes. Elle « se prostitue sous la coupe d’un homme puissant » (son « protecteur ») et incarne la précarité et la dépendance qui pèsent sur certaines femmes en proie à la violence et au conservatisme ambiants. Ainsi, la prostitution n’est pas un thème anecdotique ; elle fait partie intégrante du portrait social que dresse Nadir Moknèche de l’Algérie de 2003, en montrant comment des femmes, malgré la menace islamiste et les pressions patriarcales, tentent de préserver leur dignité et leur liberté.

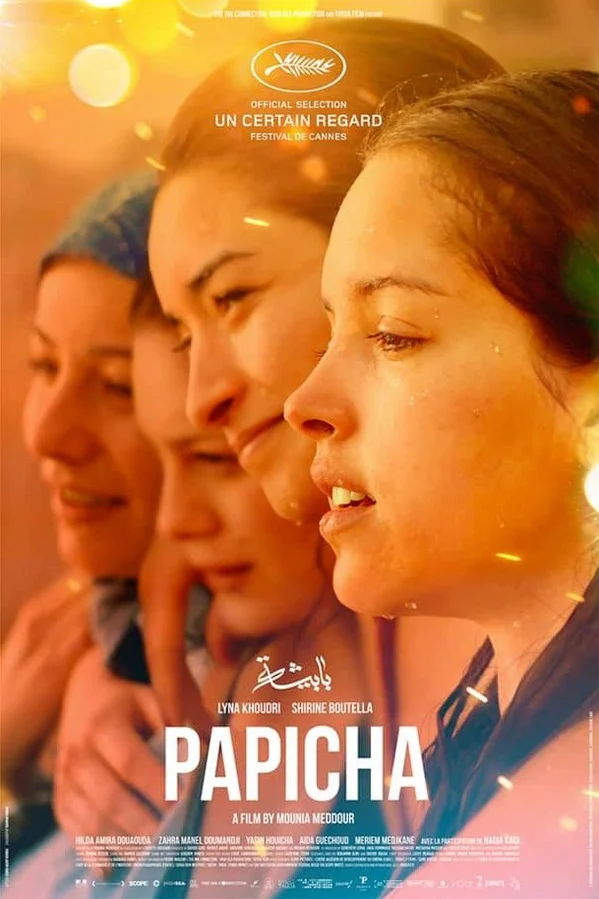

Papicha (2019), primé à Cannes, suit une étudiante algéroise qui devient créatrice de mode pour financer ses études durant la guerre civile. Le film décrit un climat de violences sexuelles, de rapts et de réseaux d’exploitation, illustrant la vulnérabilité des femmes face à la guerre et aux trafics de toutes sortes.

Une fille facile (2019), qui suit le parcours initiatique d’une jeune femme algérienne entre Paris et Alger, illustrant les enjeux identitaires et la quête de liberté de la jeunesse algérienne.

En soutenant l’unique référence de Much Loved, les relais pro-régime occultent ces exemples nationaux. Cette sélection biaisée montre que la dénonciation de la prostitution au Maroc via le cinéma est moins motivée par une volonté morale que par un besoin de détourner l’attention des violences et du commerce sexuel intérieur.

LA FEMME ALGÉRIENNE COMME OBJET D'ART COLONISÉ

Si l’on considérait l’histoire de l’actuel territoire algérien et la manière dont la femme algérienne a été instrumentalisée pendant des siècles, on comprendrait qu’il est paradoxal de stigmatiser la femme marocaine. Sous les occupations ottomane puis, plus intensément, française, la femme algérienne a été érigée en objet de fantasme, loin des prétendues valeurs « conservatrices » qu’on lui prête souvent. De nombreux tableaux et photographies du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, signés par des artistes européens, illustrent cette vision colonialiste : la femme algérienne y apparaît dénudée, réduite à un motif exotique au service du regard et de l’art occidentaux.

Dès la fin du XIXᵉ, des studios parisiens ou marseillais (Sébah, Frères Bonfils, Gerôme lui-même photographe…) produisent des cartes postales mettant en scène des modèles algériennes nues dans des décors de harem reconstitués en studio. Ces images étaient vendues comme « authentiques » et destinées au marché européen.

Dans le contexte colonial français, la représentation de femmes algériennes servait de justification idéologique : on renforçait l’idée que la société algérienne était à la fois sensuelle (nécessitant la « civilisation » occidentale) et répressive (pour légitimer la tutelle coloniale).

La peinture orientaliste en Algérie coloniale regorge de scènes où le nu féminin sert à alimenter le fantasme et à renforcer un regard exotisant. Parmi les plus emblématiques :

Au bord du oued (Alphonse Etienne Dinet | Estampe d'art), ce tableau nous montre le témoignage de la vie quotidienne en Algérie et comme une mise en scène de la féminité algérienne selon les codes du marché colonial européen. Peinte pour le marché européen friand de « scènes d’Orient », elle fut achetée par un collectionneur à New York, valorisant l’image d’une Algérie pittoresque.

Femmes d’Alger dans leur appartement (Eugène Delacroix, 1834) Précurseur du genre, Delacroix y met en scène des femmes algériennes en partie dévêtues dans un harem algérien fantasmé, jetant les bases d’un usage pictural de la nudité à visée exotique.

An algerian prostitute (Frederick Arthur Bridgman 1847-1928) ce tableau est emblématique de l’orientalisme académique : chef-d’œuvre technique et chromatique, il perpétue néanmoins un discours colonial sur la féminité « algérienne » comme fantasme et marchandise.

Chacune de ces œuvres instrumentalise la femme algérienne pour nourrir un imaginaire colonial et patriarcal : la nudité n’est pas vécue comme un état naturel, mais comme un accessoire décoratif et sensuel, au service d’un regard européen qui « expose » la femme algérienne dans sa différence.

RÉFLEXION PSYCHOLOGIQUE ET TRAUMATISME COLONIAL

Pour comprendre la fixation autour de la prostitution et la diabolisation du Maroc, il convient d’y ajouter la dimension d’un « traumatisme colonial algérien », transmis de génération en génération.

Sous la colonisation française, l’Algérie a vécu des humiliations systématiques : déplacements forcés, exactions militaires, violences sexuelles. Des récits oraux rapportent que, pour échapper à la violence sexuelle des soldats, certaines femmes se beurraient de chaux vive ou d’excréments, cherchant à rendre leur corps répulsif. Ces résistances extrêmes témoignent d’une honte profonde, partagée par les hommes qui voyaient leurs épouses, mères et sœurs maltraitées devant eux. Cette expérience traumatique collective a laissé des marques psychiques durables, où le corps même des femmes est associé à l’honneur familial et national, mais aussi à une blessure archaïque.

Les travaux en psychologie transgénérationnelle montrent que les traumatismes non résolus des aînés peuvent se transmettre à leurs descendants par un héritage mémoriel. En Algérie, la mémoire des viols de guerre, des rapts de femmes et de la prostitution contrainte a été refoulée officiellement, mais continue de hanter les familles. Les fils et petits-fils grandissant avec ces récits développent un complexe d’infériorité vis‑à‑vis de l’ancien colonisateur et, par projection, vis‑à‑vis du Maroc.

Face à cette blessure historique, la société algérienne déploie une stratégie de surcompensation : en pointant une prostitution au Maroc, elle désamorce la honte ancienne et se rassure sur sa propreté morale. Le mécanisme de projection, déjà souligné dans le point initial, s’intensifie : le « dévergondage » de l’autre devient l’oubli de sa propre blessure, et la critique virulente se mue en rempart identitaire.

Le discours religieux officiel, en proclamant l’interdiction de la fornication (zina) sauf avec échange financier, a été réinterprété pour justifier cette régulation tacite. Pourtant, cette lecture instrumentalisée du Coran masque une rationalisation de la prostitution comme mécanisme d’endiguement du traumatisme : en contrôlant médicalement et administrativement le vice, l’État algérien cherche à mettre un cache-misère sur la plaie coloniale.

Vers une catharsis collective ? Pour dépasser cette obsession, la société algérienne devrait entamer un travail de deuil historique, reconnaître la réalité coloniale subie, accepter la douleur collective et cesser la stratégie fondée sur la haine de l’autre. Ce n’est qu’en faisant face à son propre passé que l’Algérie pourra décoloniser ses pratiques discursives et cesser d’instrumentaliser le fléau de la prostitution pour masquer des blessures encore ouvertes.

Pour comprendre pourquoi la prostitution sert de punchline récurrente contre le Maroc, il convient de creuser les ressorts psychologiques et sociaux de cette fixation.

Les sociétés, comme les individus, utilisent parfois la critique d’autrui pour éviter de regarder leurs propres défaillances. Sur le plan individuel, Freud expliquait que la projection permet de refouler une pulsion indésirable en l’attribuant à un tiers. À l’échelle collective, l’Algérie, en pointant sans cesse la prostitution marocaine, évite la dissonance suscitée par la connaissance d’un phénomène massif sur son propre territoire. Cette projection agit comme un mécanisme de défense narcissique, préservant l’image nationale d’une société « pure ».

Dans un contexte de crise de légitimité politique et économique, la stigmatisation de l’étranger peut devenir un vecteur de solidarité interne. En dénonçant « l’immoralité marocaine », les médias et élites algériennes créent un « nous » unifié face à un « eux » fantasmé. Cette rhétorique fonctionne comme un repère identitaire, comblant un vide symbolique laissé par des décennies de crise et de désillusion.

Les archives et régulations coloniales ont inscrit dans la psychologie collective algérienne une accommodation pragmatique de la prostitution, tandis que le Maroc a toujours adopté une posture d’interdiction stricte. La dissidence entre une pratique ordinaire et un discours de rejet absolu crée une tension psychique : le déni, sous la forme de critiques incessantes du Maroc, sert à masquer la réalité intérieure, vécue comme un laxisme déshonorant.

Enfin, la charge émotionnelle liée à la prostitution comme la honte, la colère, crainte d’un effondrement moral est exploitée pour générer de l’engagement viral. Des posts sur les réseaux sociaux annonçant un « Maroc pourri » se partagent plus vite qu’un simple dossier économique. L’émotion prime sur l’analyse rationnelle, renforçant l’obsession collective.

Face à ces accusations à sens unique, rappelons que le Maroc n’a jamais toléré ni légalisé la prostitution. Sa politique reste répressive, avec des campagnes de sensibilisation menées par le ministère de la santé et l’ONUSIDA. Les réseaux marocains, s’ils existent, opèrent sans aucune reconnaissance étatique. Assimiler le Maroc à un paradis de la débauche est donc, au mieux, une grave ignorance des législations en vigueur, au pire, une manœuvre politicienne.

Invoquer la prostitution comme arme de guerre rhétorique est un procédé bien rodé en Algérie, mais qui se retourne contre ses usagers. Cette « législation parallèle » et cette hypocrisie religieuse révèlent une dissonance profonde entre discours moral et pratiques réelles. Avant de s’ériger en donneur de leçons, nos voisins devraient balayer devant leur porte et reconnaître un héritage colonial, une régulation d’État et un pragmatisme qui transcendent la simple critique du Maroc.

Ce dossier est le fruit d’un travail académique, fondé sur des sources attestées (rapports officiels, études universitaires, archives, documents juridiques) et sur une relecture historique rigoureuse des différentes époques. Son objectif n’est pas de choquer, mais de mettre au jour un mécanisme de propagande institutionnalisée : depuis des années, un appareil médiatico-politique en Algérie ressasse un récit accusateur contre le Maroc autour de la prostitution, répétant les mêmes éléments de langage pour ancrer l’idée d’un “voisin dépravé” quand, dans les faits, les réalités algériennes documentées (maisons tolérées, suivi sanitaire encadré, jetons historiques, études académiques locales, décisions administratives) décrivent un tout autre paysage.

En tant que Marocains, notre éthique collective et notre éducation nous invitent à la pudeur et au refus de l’exhibition du vice ; notre référentiel religieux commande d’ordonner le bien et d’interdire le blâmable (al-munkar). Si nous avons accepté d’ouvrir ce dossier sensible, c’est parce que l’obsession récurrente des milieux algériens à pointer du doigt le Royaume impose de répondre par les faits. Or, l’examen des archives, lois, témoignages, statistiques et matériaux matériels montre que la prostitution est un héritage ancré dans les réalités algériennes avec des formes réglementées, tolérées ou encadrées selon les périodes tandis que le Maroc a clairement refusé toute institutionnalisation et maintient une ligne juridique ferme.

Nous rétablissons la vérité face à une narration accusatoire qui travestit les faits, il était temps de dévoiler, sources à l’appui, ce que les textes, les registres et les études disent réellement. Que chacun, ensuite, juge sur pièces. Notre rôle est de défendre la dignité du Maroc, de protéger la vérité et de rappeler, sereinement mais fermement, que la morale ne se proclame pas : elle se prouve.

Ce n'est pas un article, c'est un véritable mémoire pour un doctorat à la Sorbonne, tout y est,

Bravo pour Brahim ! 👍👌❤️

Cela va faire mal et pleurer dans les chaumières 😁😁😁